|

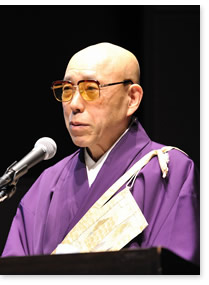

森本公誠 東大寺長老,東大寺総合文化センター 総長

|

|

地域から発信する種類の活動、その一つとしてお聞きいただきたい。東大寺総合文化センターは図書館、美術館、収蔵庫、寺史研究所、華厳学研究所、研修施設などからなる複合施設で年間30万人来館が目標。センターに複合機能をもたせたのは、各部門が相依ることで相乗効果が生まれないかと期待したから。設立の趣旨は、東大寺が持つ多様な価値を伝達する発信基地をもうけたいというのにあった。なぜ開設したか?戦後社会を振り返ると、それは既存の仏教寺院にとって心地よいものではなかった。おおむね仏教寺院は葬式仏教か、観光仏教かに区分され、東大寺は観光寺院の最たるものとされた。その典型は奈良県が作った文化観光税条例で、観光税の徴収義務を東大寺に負わせたもの。東大寺は宗教の尊厳性を侵害しているとして裁判を起こしたが、2年後訴えが却下されたので、大阪高裁に上告。一方、私は奈良県の不条理とする檄文の起草委員に指名された。その後、奈良県知事と東大寺は和解したが、条例は廃止できないとのことで、税金を東大寺が肩代わりして奈良県に支払い、その結果5年間にわたり2割の収入減となった。文化観光税問題は我々寺院側にとっても反省すべき契機となった。

前近代の日本文化は仏教を受け入れて以来、仏教信仰という無形の精神を有形の姿に変えて表現したものである。精神性の持つ価値が忘れ去られている。これをどう受け止めるのか。精神的遺産を預かる者は、率先してその意義を発信し伝達する義務があるのではないか。そのための施設が必要。そう考えるのは自然だが境内に敷地がない。これは、私が東大寺学園の常任理事のころ移転問題が浮上し、跡地を利用することで解決、「東大寺布教センター(仮称)」を設置すると県当局に伝えた。それから30年を経て開館することができた。宝物の単なる陳列館に終らせたくない、という思いは理解いただけたかと思う。少なくとも仏像安置についてはそれにふさわしい空間が用意されるべきで、この度は三月堂内陣をイメージした設計が採用された。これは現実的には文化財保護行政のあり方と微妙に絡む問題だった。

新収蔵庫は部屋免震装置を採用し、図書館の書庫も、国宝や重要文化財に指定されている膨大な文献文化財が収納できるスペースを確保できた。所蔵する古経巻や聖教類で指定品は2467点、古文書9495点。これらはマイクロ化している。一方、彫刻・絵画等で指定品も多数に上るが、考古等指定品以外の数え切れない資料、目録はデジタル化が必要と感じている。しかしながら時間や費用の問題で手をつけられていない。研修センターでは公開講座を開いている。定員は300名だが毎回、大幅に超える応募がある。ホールは貸し出しており学会利用が多く、ミュージアムへの入場にもつながっている。映像コーナーではいつも人が集っている。大ホールでは大きな映像を使って修学旅行などに活用し、僧侶が説明することを考えている。

|

|

|

|

|

|

八村広三郎 立命館大学情報理工学部メディア情報学科 教授,立命館大学アート・リサーチセンター センター長

|

|

↑配付資料はこちらからダウンロードできます |

|

すべてがオーバーラップしているわけではないが、情報理工学から人文学にも関わっているのでその視点からお話したい。デジタルヒューマニティーズがどの程度知られているかわからない。コンピュータと人文科学は遠い関係と思われているが、コンピュータの発明段階から、関係があった。国際的には学会誌がいろいろ発行されている。日本でも1989年情報処理学会「人文科学とコンピュータ」研究会設立、100回以上研究会を開催した。研究スタイルも変化。ほとんどの研究者がPCを使っているだろう。その後、デジタルヒューマニティーズの出現に伴って、大学、大学院コースの設立、文献・教科書の出版なども行われ、国際会議も開催されている。なぜ人文科学とコンピュータではなく、デジタルヒューマニティーズなのか? デジタルが使われる時に、なにが違うのか。そこには、装置メソッドより、データを扱うことを重視しようとする意図がある。背景には、インターネットによる情報資源の公開・共有が進み、サイバー・インフラストラクチャーの構築が進んだといえる。アメリカ、イギリス、EU、豪州、カナダなどの事例があり、デジタルデータを使った人文科学が盛んになりつつある。貴重な文化財をデジタル化するというよりは、一般的な資料を活用するフェーズに入ってきている。日本では、広い意味での文化財である学術資料などのデジタル化とその利用が遅れている。さらなる推進には国家的推進が必要だと考える。

|

|

|

|

大貫美佐子 独立行政法人国立文化財機構アジア太平洋無形文化遺産研究センター 副所長

|

|

「無形文化遺産の保護に関する条約」は有形の世界遺産条約から約30 年遅れて採択され、現在142カ国が批准。日本は3番目に批准している。世界遺産条約との違いは、批准国の84%が発展途上国であり、保護のために国際支援を必要としていること。ユネスコの無形文化遺産のカテゴリ2センターは、アジア地域に3つ設立予定で、活発に活動を開始している。日本は大阪に昨年10月に設立され、韓国、中国にもオープン予定である。日本が研究推進、中国がトレーニング、韓国がネットワークと、役割分担している。予算的にみると、日本のセンターの予算規模は韓国と中国のそれとの間に大きな差がある。予算的に小規模であるが、60年にわたる文化財保護の歴史があり、この間日本の地方の伝統的な芸能や音楽、祭などは様々な継承の危機に瀕してきた。それを乗り切った自治体や地域のノウハウ、デジタル記録技術は貴重な資源である。この部分で今後世界にアピールしていきたい。

「アフリカの一人の語り部が亡くなると、一つの図書館がなくなることを意味する」という言葉があり、無形文化遺産の置かれた状況を表している。人から人へ継承されているということはどういうことかを考えてみたい。(「映像:インドのサンスクリット古典劇、2000年」を投影しながら)継承システムの改革がおこなわれたが、デジタル化による保護の記録があまり進んでいない。継承者のニーズにあった記録をどう残していくかが課題。他にも継承者のほとんどがポルポト政権によって虐殺された、カンボジアの宮廷舞踊などは、手の表現だけでも2000以上あるとも言われ、デジタル化による映像記録が急務であるが、その場合、持続可能な継承方法の確立のために、記録するという行為そのものに継承するコミュニティの人材を投入することが必要である。

(続いて「映像:淡路の人形浄瑠璃」を投影しながら)人間国宝の鶴澤友路さんからの継承の様子の映像で、中学校の部活でも教えている。

クリエーションしないと滅ぶ、オープンにすると滅ぶ、保護しないと滅ぶ、このバランスをとりながら進めていく必要がある。

|

|

↑配付資料はこちらからダウンロードできます |

|

|

|

籔内佐斗司 東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学保存修復研究室 教授

|

|

↑配付資料はこちらからダウンロードできます |

|

私自身はアナログ人間だが、デジタルに強い若いスタッフに助けられて、デジタルを活用している。文化財保存学の彫刻の部分を担当し、この課程には修士2年+博士3年の5年間しか学生はいない。大学院に入る頃には23、24歳。運慶が傑作を作っていたくらいの年齢だから、迅速な基礎教育が必要となる。2004年独法化されてから着任したが、たまたま山田修という3D計測の専門家と出会った。近代的な手法で効率的にできないかと考え、山田と組んで研究と教育に先端的な方法を取り入れることで激変すると直感した。正確なレプリカを作ることが目的か?とよく聞かれるが、何百年前の心・技術をよみがえらせたい、それを現代に生かすことが目的だと学生には伝えている。修了展、研究報告展は、どのように教育が具体化しているかをご覧いただくいい機会なので参考にしていただきたい。見て楽しい、来て楽しい、知って楽しい研究報告を行っている。エンターテインメント化しないと発展しないし、活性化するために必要と考えている。金子先生の興福寺はとても興味深いし、東大寺もエンターテイメント化することで大変充実した。若い世代に語りかける内容になっている。修士1年生から技法習得をするが、感性も同時に学ぶことになるので、とても盛りだくさんで大変である。受託研究として、修理を受け入れた作品を実際に学生に修理させている。模造も行う。精度はデジタル技術により向上した。学生は、短期間に実現できるようになった。社会への発信として年報を研究室で発行。寄付でまかなっている。

|

|

|

|

吉見俊哉 東京大学大学院情報学環 教授・副学長

|

|

なぜ今日こういったシンポジウムを行っているのか? 先の大貫氏の言葉を借りれば、「一つの図書館は、一人の語り手と同じことができるかもしれない」ともいえるかもしれない。先ほど青木氏から、吉見はなにもアジアを知らないと言われたが、私はクーリヤッタムを30年前に見た。身体性がすごいのはもちろんだが、空間舞台が意味、象徴性をもっていることがすごい。6歳の時に役柄が決められる。そういったものが、デジタルアーカイブして、一人の語り手と同じことができるか? それが八村氏のデジタルヒューマニティーズの問いだろう。以前、学生に紙媒体を使わずネットデータだけでレポートを書いてみろと課題を与えたことがある。ある程度はできるが、あるところは全く足りていない。もうひとつジャンプする必要がある。さて、これまでの経緯として「戦略委員会」で第一次提言案をまとめた。流れとしては、課題の発見、目的の共有、制度の構築ということがある。この後、ナショナルデジタルアーカイブセンターの構築にむけて、この後の第二部で討議したい。これにあたって関係各所の協力関係が必要である。提言のポイントは、まず、時代状況をどう認識するか。豊かさの転換期にある。量から質へ。生産・流通・消費ではなく、再利用による文化価値への転換が必要になる。震災に対してデジタル文化財はなにかできるか。循環の核になるのはMALUI(※1)の連携。知識循環型の社会への転換。第二部で議論されるが、人材が重要な問題、主体はだれか。地域サポーター、地域資源エディター、文化情報コーディネーターの育成、資格と雇用などを議論したい。また、権利処理のための仕組み、拠点化についても議論したい。

(※1) MALUI:Museum、Archives、Library、University、Industryの5つの単語の頭文字をつなげた造語

|

|

↑配付資料はこちらからダウンロードできます |

|

|